環境アセスメントにおいては、現地の気象・大気質と相関の高い(最寄りの)気象観測所や大気常時監視測定局を探索する必要がある。

そのため、現地を基準として周辺の各観測所・測定局の間の距離を、緯度・経度データから計算して比較している。

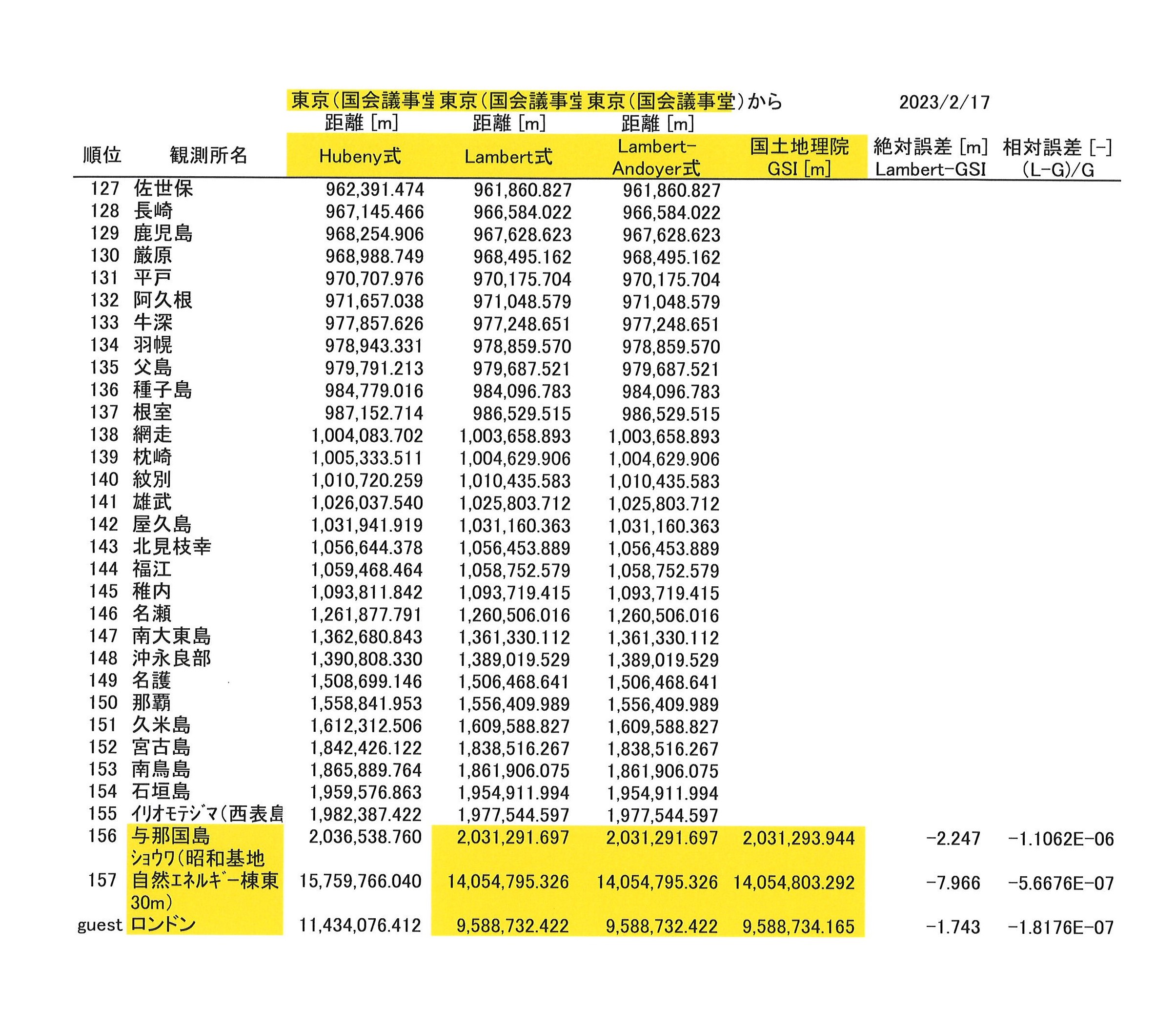

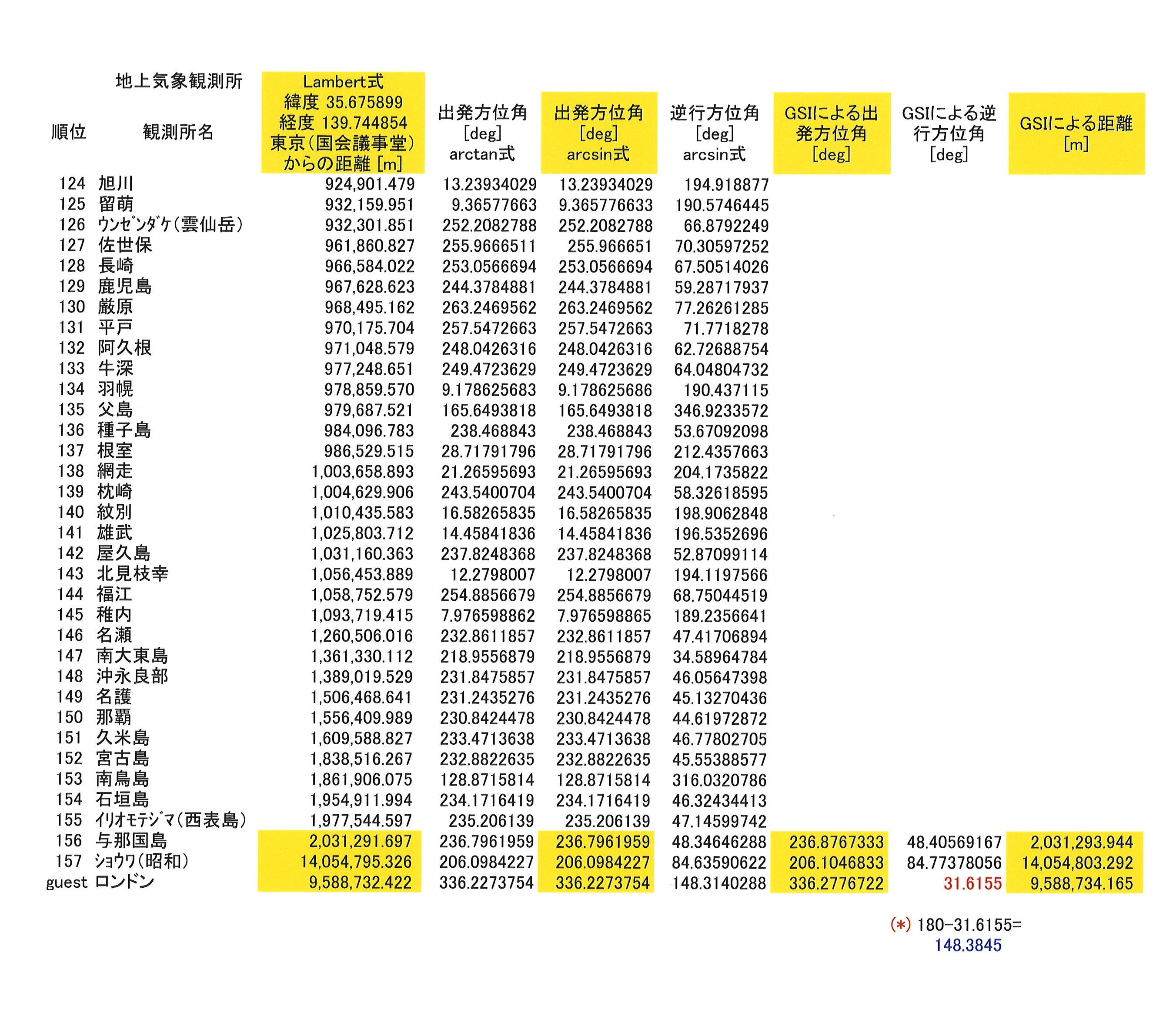

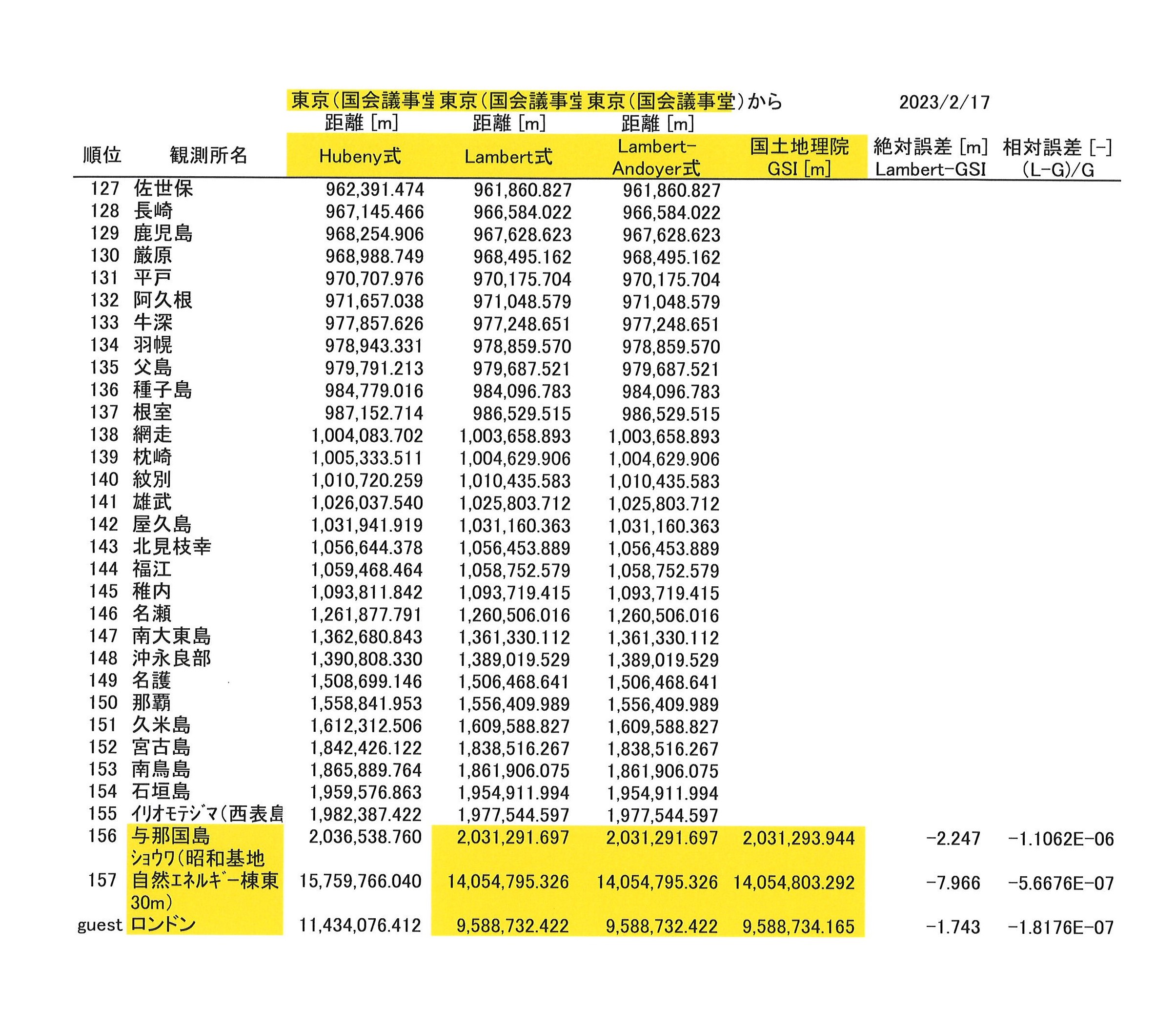

その延長で、使いやすくて遠距離でも高い精度を保つ計算方法を追求したところ、地球を回転楕円体とするLambert式と

Lambert-Andoyer式に行き着いた。この測地線長(および方位角)の計算方法は日本では国土地理院のGSIシステムが標準となっているので、

Lambert式ほかによる計算結果をGSIによる計算結果と比較した。

なお、GSIシステムはwebサイトで利用可能だが、ケースごとにデータを入力して計算するので、多数の地点を一括計算するのには向いていない。

東京(国会議事堂)を基準とした測地線長の計算結果は、GSIに比べて(両式とも)、与那国島 2.2m、南極昭和基地 8.0m、ロンドン 1.7m

それぞれ短い結果となった。

なお、手近なソフトで使われている距離計算方法については、次のとおりである。

・山岳地図の Kashmir 3D では楕円体モデルを使っているが、Hubeny式を利用しているらしい。50km以内ではGISに近いが、75km以上になると

精度が落ちる。特に、同じ緯度を往復するケースでは真球モデルより精度が悪い。

・Googleマップでは地球を真球と見なして大円モデルを使っている。計算が簡単で、近距離では精度に問題ない。